定員50名

高い倫理観と教養を身に付けた力強い職能人の理学療法士として「心身機能・身体構造、活動と参加」の障害や背景因子を含む生活障害を有している対象者に対し、科学的根拠に基づく理学療法を用いて、障害予防と障害の改善を含む健康増進を目指した支援を実践し、社会に貢献できる人材の育成を目的としています。

POINT01

POINT02

POINT03

何らかの原因で身体の機能に障害を負った人に対し、運動療法をはじめ、物理療法、日常生活活動指導、補装具療法を用いて機能障害や能力障害を改善し、QOL(生命、生活、人生の質)を高める支援をするための国家資格です。

病院(大学病院・一般病院等)、リハビリテーションセンター、介護保健関連施設(介護老人保健施設・介護老人福祉施設等)、療育センター、公的機関(官公庁・保健所等)、教育・研究機関、医療関連企業、スポーツ施設、大学院進学、海外留学など

認定理学療法士、専門理学療法士(国家資格取得後、一定期間の実務経験を経て研修や学術関連の諸条件をクリアすることが要件)、ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーター、アスレチックトレーナー、呼吸療法認定士、健康運動指導士、心臓リハビリテーション指導士、障害者スポーツ指導員、日本糖尿病療法指導士 など

物理療法は、温熱、電気、光線、機械的刺激などのさまざまな物理的刺激を生体に加えて、生体反応を引き出す治療法です。それぞれの効果、適応などを理解し、物理療法に興味を持てるような講義を行っています。

最新の医療機器を使って、運動中の体の変化を数値化する方法を学びます。呼吸や心臓の働きを科学的に分析し、その人に合った最適なリハビリを導き出す方法を実践的に学びます。

身体の機能回復に使用される義足や装具について学びます。義足や装具の種類や歩行などの機能回復のメカニズムを実際に体験しながら学びます。ロボットを使用した最新の義足や装具についても紹介します。

石田 和人教授

神経系・基礎理学療法学

小野塚 實教授

神経生理学

山本 利春教授

神経科学

米澤 久幸教授

基礎理学療法学

岡田 誠准教授

運動器理学療法 義肢装具

荻原 久佳准教授

物理療法/予防理学療法

松井 一久准教授

徒手療法・スポーツ障害

加藤 芳司講師

健康増進・地域理学療法

玉木 徹講師

基礎理学療法・糖尿病

内藤 紘一講師

心臓リハビリテーション学

長谷川 隆史講師

神経理学療法学(脊髄障害)

松林 義人講師

地域理学療法学

渡邊 潤子講師

理学療法学(神経系・管理)

駒形 純也助教

神経系理学療法学

纐纈 真之介助手

脳神経解剖の基礎研究

石田 和人教授

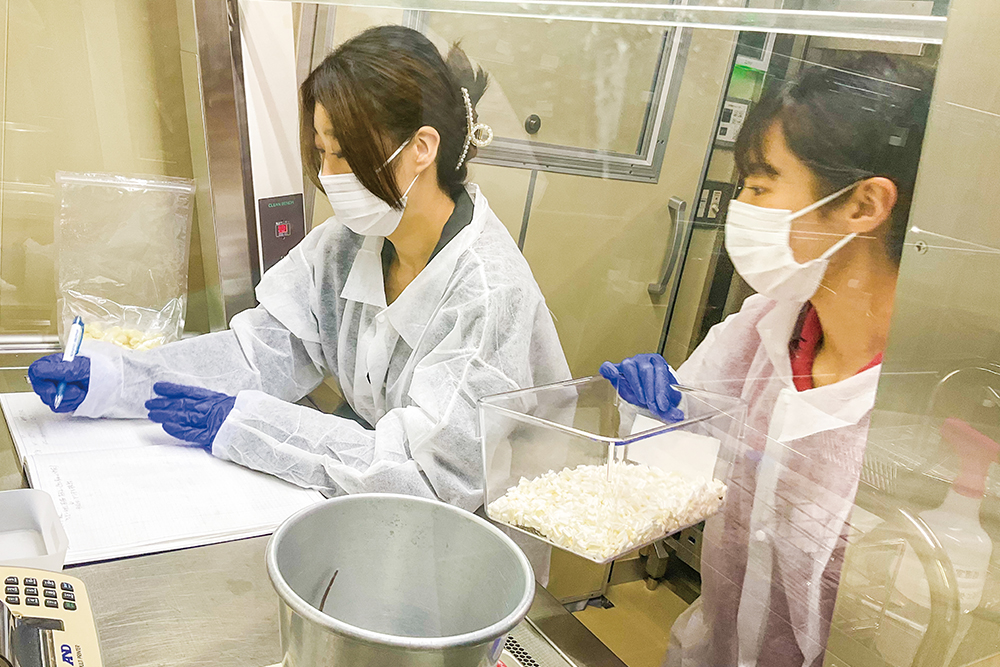

食生活の乱れは身体機能のみならず、脳にも悪影響をもたらします。私たちの研究室では、マウスに高脂肪食を継続的に与え、その結果、抑うつ様行動を示すことを確認し、さらに、この抑うつマウスに対し、運動や食事によって症状を改善させる手立てについて研究しています。中枢神経障害に対するリハビリについて、動物実験を中心に取り組んできた教員の指導の下、学生たちはマウスの行動解析や体重計測などを行い、和気あいあいと楽しく研究に取り組んでいます。現代社会において、食生活と心の健康の関連を研究することは、非常に有意義と感じています。

ランニング時の足部接地パターンの変化が

下肢筋活動やキネマティクスに及ぼす影響

ランニング研究を通じてパフォーマンス向上に貢献

愛知県 名古屋女子大学高等学校出身

3年 服部 星姫さん

ランニング時の足部接地パターンの違いを研究し、ランニング効率やケガのリスクとの関係を明らかにしています。文献を自分のランニング動画と照らし合わせながら気になる点を抽出・分析。英語の文献は難解で、技術的な難しさにも苦労しましたが、文献を読み解くうちに読解力が養われ、先生や友人の助言から自分に適した解析方法も見出せました。研究結果は、ランニングフォームの改善やパフォーマンス向上に役立てたいと考えています。

スポーツのケガは外傷、過用、誤用によるものがあります。外傷は強い衝撃、過用は繰り返しの負荷、誤用は不適切なフォームが原因です。フィジカルチェックは柔軟性、筋力、パフォーマンスを評価し、ケガのリスクを特定。そのリスクを軽減するための適切なエクササイズを本学の中高で行われている部活に参加し、紹介しています。

「転ばないための体づくり」をテーマに医療科学部地域貢献事業「健康アップ教室」を学生主体で担当。この取り組みは「健康増進とリハビリテーション」の科目の一環であり、幾度と検討を積み重ねて考案した体操を学生も参加者と一緒に行いました。学生は少し緊張した様子でしたが、参加者の方からは「学生と触れ合えてよかった。とても楽しかった」とあたたかい感想をいただきました。

国家試験合格に向けたサポート体制を整えています。1・2年生は、少人数のサポーターグループで担当教員が学習相談に応じ、日々の学習を支援します。また学年末には解剖学・生理学・運動学の模擬試験を実施します。3年生は前期から2週間に1回模擬試験を行い、チャット機能を活用して毎日1問1答形式の問題を配信し、試験への意識を高めます。後期では、模擬試験に加えOSCE(客観的臨床能力試験)や講義内で国家試験問題に触れる機会を増やし、学年末にも模擬試験を実施します。4年生は臨床実習後、毎週模擬試験を実施し、弱点を補う学習を指導します。

大学生活に円滑に順応できるよう2名の学年担任が援助・支援するとともに、サポーター制により数名の学生に対し2名の教員が4年間を通して学修支援する体制を整えています。基礎知識から専門知識・技術、さらには臨床実習による実践力を4年間で身につけるよう学科全体として手厚い教育を行っています。

客観的臨床能力試験(OSCE)とは、臨床実習に臨むにあたり必要な知識・技能の習得度を確認する試験で、医学部では一般的に行われています。本学科においてもすべての臨床実習に臨む前にOSCEを実施しています。医療面接、検査・測定、理学療法治療法などを模擬患者に実施する実践的な実技試験です。OSCEは臨床実習に臨む前の第一関門といえます。

協力提携病院である急性期医療を担う大同病院をはじめ、多くの病院と連携しています。大同病院は臨床実習先であるとともに、臨床実習開始前に大学内で行われる客観的臨床能力試験(OSCE)において、現場の理学療法士に試験官として参加していただいています。1年生は入学後すぐ早期施設見学として地域包括ケア病棟のある東海記念病院へ行き、臨床現場で機器や設備、実際の治療場面を見学、大学に戻り学んだことや今後の学修への決意等を話し合います。また、2年生を中心に豊田地域医療センターの回復期リハビリテーションや地域リハイノベーションセンターを見学、最新のモビリティやスマートホームを体験します。このように、本学の理学療法学科の学びには急性期から回復期、退院後の維持期や地域に戻る支援をする病院との連携の機会が豊富にあります。

トレーナーゼミでは、教員の指導のもとでテーピングを巻く練習を行い、スポーツ障害に関する知識を深めています。テーピングは、選手のケガを予防したり、リハビリ中のサポートをするために必要な技術です。例えば、足首の捻挫予防や膝の安定性を高めるテーピング技術を習得することで、選手が安全にスポーツを行えるよう支援することができます。このように授業以外でもサークル活動を通し、技術練習を行うことで、理論だけではなく実践的な対応能力を養っています。

現在は学内での勉強会や実技練習が中心ですが、今後は付属高校の部活動や地域のスポーツイベントにも参加し、仲間と協力しながらスキルを磨き、成長を実感できる環境を整えていきたいと考えています。

実践的なグループワークで

医療職としての責任感や積極性が向上

愛知県 東邦高等学校出身

3年 阪野 葵海さん

授業の一環で高齢者のための運動プログラムを考え、地域の方々に指導しました。学生も高齢者も耳馴染みのある楽曲を選び、音楽に合わせて体を動かしたので、参加者にも喜んでもらえました。実践的な授業やグループワークによって、医療専門職として働くイメージが描きやすく、責任感や積極性も向上したと思います。同じ夢をもつ仲間と励まし合いながら、国家試験に向けて頑張っています。

理学療法の意義を理解する

実践的な学びの機会が豊富

岐阜県 多治見西高等学校出身

3年 筧 実優花さん

理学療法に関わる学びを幅広く、実践的に学べるのが本学科の魅力です。たとえば摂食障害の学びを通して、その障害に悩んでいる友人をより深く理解できるようになりました。実習では脳血管疾患がある患者さんのリハビリを担当し、会話ができない状態から1ヶ月間で少し話せるようになったことに感動しました。授業や実習を通して、理学療法の意義を実感できる環境に大満足しています。